| 《義務教育学校》の全てのページはサポーター(S.H)視点で6サブメニューに仕分け編集 | ||||

| 学 び | 学校設備 | 学習成果 | 地域環境 | 歩 み |

本校の学び:授業スタイル

| うしくの学び | |

データ見出しサンプル |

市内の学校ホームページのサポート継続中の2016(H28)年春、どの学校も落ち着いていると教育長にお話した。それは”学び合う”授業を進めているからと説明され、佐藤学教授の小冊子を受け取った。私はITのプロ。パソコン教育を受けもってはいるが”教師”というプロの場には立ち入らないと決めていた。しかしここで解禁。牛久の各校の授業をIT企業経営経験に照らし観察、ブログを発信してきた。左記は一部ブログを省いて参考までに公開。 【全記事URL表示はこちらから】 |

| 上図をクリックするとA4サイズ横3ページ167KBのPDFを新ウインドウで表示 そのPDFのURLをクリックすると記事本文(ブログ)の表示。戻る際はブラウザの【戻り】 |

|

| 本校の授業(学び)は牛久市内全校で平成25(2003)年以来完全実施されている「学びの共同体」による学習(「協同的な学び」)。それは、従来の授業スタイルの講義型(教師が児童/生徒に知識を教授:伝える)とは真逆の先生は児童・生徒が自ら学びに向う姿勢を指導(コーチ)する方向への転換。かつてはアクティブ・ラーニングと言われていた。2020(令和2))年小学校、翌年中学校適用の「学習指導要領」にある考え方と同じ方向で牛久市は先行している。 牛久市では2005(平成17)年「協同的な学び」を導入、各校で研究或いは一部実下根中学校で成果を上げ国内で注目されるところとになった。この実践経験を踏まえ当時の校長は乞われて教育長に2013(平成25)年就任。同時に教育委員会は市内全校での実施に踏み切り、あわせてその環境を整えてきた。 |

|

| 従来の学ばせるから学びを助けるへの転換、教えるから覚えろ!ではない。小・中学校通してこの「協同的な学び」を子どもたちは重ねることで、教科の成績は顕著に上位になってきていると聞く。学校生活は、いわゆる教科のほか実技やクラブ、部活動、その他もあるが、長年市内全校を見てきたサポーターとして見えるのは、子どもたち各々に”居場所”が確立しているのが第一の効果。居場所とは、一般社会における”認められる”と同じで存在価値。その人はモチベーションを持って取り組めるようになる。 | |

| 「協同的な学び」は佐藤学氏(現学習院大学教授)が1980年前後の東京大学教授の頃に創案された。荒れた学校の多かった時代に興味を抱いた校長先生によって実践され、その後理解者も増えて各県に研究会が設けられた。そこでの学校を離れた教師相互の勉強も手法の改善に繋がっている。「協同的な学び」については、借りた小冊子が切っ掛けで勉強。2016(平成28)年度から実際の授業、校内研修等を見た。そのプロセスを併設しているブログに発信(本ページの冒頭)。 | |

| アクティブ・ラーニングの解説は、右の下線つき文字のクルックで新ウインドウに表示 【1】、【2】 | |

| いわゆる「新学習指導要領」の方向性 | |

| 2020年小学校、2021年中学校(2022は高等学校)適用の「学習指導要領」については、このホームページの上段メニュー《学校運営協議会》ページに概要を記載してある(ここをクリックで表示)。 | |

|

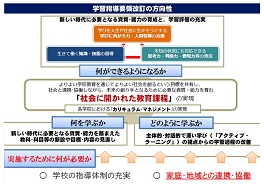

従来の学習指導要領との大きな変化は、時代を見据えて何のため学ぶのか?何が出来るようになるのか?、そのためには何を学ぶか?、どのように学ぶか?と言う点。これらを実現するためには「社会に開かれた教育課程」の実現と学校の指導体制および家庭・地域との連携が求められるとしている。これにはコミュニティ・スクールの実現。社会総掛かりでの教育と文科省は言う。 文科省の新「学習指導要領改訂」左図は図クリックで拡大し新ウインドウに表示 |

本校の特色ある取組み 令和2年度:A4サイズ1枚のPDFはここクリックで表示

平成26年10月からの取組みである「特色ある学校の取組み」と大差なく実施次第

| 平成26年度から教育委員会と奥野小、牛久二中間で取り組んできた内容の紹介と更新 |

| 奥野小および牛久二中は「小規模特認校制度」*2の平成29年度からの導入を予定し28年4月から試行した。これにより両校の通学区域はを牛久市内全域に拡大した |

| 特 色 | おくの義務教育学校 | |||

| 義務教育前期課程 1~6学年 |

義務教育後期課程 7~9学年 |

|||

| ① | 国際理解教育の推進 ALT*3 2人常勤 後期義務教育課程 教諭の活用 英語ボランティア |

午後 | 午前 | |

| クラス(ALT2人と担任) | クラス2分の少人数グループ学習 | |||

| 帰宅前15分のイングリッシュタイム | 英国体験宿泊学習 福島ブリティッシュヒルズ |

|||

| 南校舎常設 「イングリッシュルーム」で休み時間に英会話 |

目標: 英検上級合格者数 (Ⅱ級、準Ⅱ級、Ⅲ級) |

|||

| オーストラリア・オレンジ市の学校~インドネシア~リトアニア~台湾とスカイプ/ズームによる交流 | ||||

| ② | ESD~SDGs教育 の推進 |

奥野の自然を学び共生を考える学習 | 奥野の良さを学ぶ 文化・歴史:歩く会 |

|

| ③ | 基礎 学力 |

補充 | 放課後カッパ塾 (指導員付自習) |

放課後カッパ塾 |

| 強化 | 土曜カッパ塾 (英語・国語→英検漢検目標) |

放課後学習(教師指導) | ||

| ④ | 地区との交流 | 日曜カッパ塾(住民とのふれ合い) | ||

| ⑤ | 自然と歴史探訪 | 行政区を巡る | ||

| ⑥ | 教員(校内)研修 | 「協働的な学び」および授業向上の研修を毎月実施 他に。義務教育学校以前は毎月課題別研究を実施 課題:9年間の学びの連続性を重視した指導 (学力、個性、環境学習等)とは |

||

| ⑦ | 中1問題解消 | 義務教育学校以前は二中に「小6学年の部屋」を常設 | ||

| ⑧ | 小学生、中学生&保育園児と地域とのふれあい | 26・27年度:サマーフェスティバル学校主催 28年度:おくのふれあいまつり 地域と共催 29年度:おくのふれあいまつり 地域主催 |

||

| ⑨ | 奥野地区体育祭 | 27年度から奥野(12行政区)地域の体育祭に小学生・中学生ともに午前全員参加(振替休日確保) | ||

| ⑩ | 専門教科 | 前期・後期義務教育教諭の柔軟な運用 | ||

| *1 :「少子化に対応した活力ある学校教育推進事業の研究委託事業」 *2 : 従来の通学区域は残したままで、特定の学校について通学区域に関係なく当該市町村の どこからでも就学を認める制度 全校的に取り入れられている *3 : 英語指導の外部招聘講師 |

||||