地区社協の成り立ち 学校運営協議会委員S.H

| 《おくの地区社協》の各ページは、運営委員(S.H)の視点で下記の4仕分け編集です | ||||

| TOP 役割,活動概要 | 「地区社協?」学習 | 広報 | 話題 | えほん |

「地区社協」って何? 案外、知らない。学習してみた 牛久市発行「USHIKU」4号

| 令和2(2019)年8月、おくの義務教育学校の誕生をみた。その機会に前会長のもとで、あらためて「地区社協って何?」を調べた。その報告は、令和3年度末(2022.3.31)で終了する牛久市役所無償提供の地区社協ホームページに掲載していたが、ここに転載。 |

| おくの地区社協 運営委員S.H |

| 令和2年(2020)4月「おくの義務教育学校」は誕生した。この奥野地区(12行政区)に、それぞれ一校ずつの奥野小学校と牛久第二中学校を廃止、統合した学校。この地区は全国的な傾向と同様に少子化高齢化にある。 文科省はそうした一般的な社会環境のなかで、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を考え「子どもたちや学校の抱える課題解決、未来を担う子どもたちの豊かな成長のためには、社会総掛かりでの教育の実現が不可欠。」と結論し方針を打ち出し推進している。 学校運営協議会は企画、計画、方針の承認等立案・調整役で、計画の実現には地域の人々の力を結集することになる。そこでそれを担う組織として地域学校協働本部を設けると共に、地域と学校とをつなぐ役割の地域学校コーディネーターをおいている。 これまでも、小・中の両校は地域の協力者の支援を得ている。それはお願いすれば直ちに応える関係で、緩やかな連携。協力者は地域の人々でありほとんどが両校のOBでもある。 義務教育学校の誕生を期して、地域の人々の福祉を対象とする”おくの地区社会福祉協議会”の役割とはなんだろう?と調べてみた。コミュニティ・スクールの望ましい姿を実現するためには?と考えてのこと。以下はその報告内容で、おくの地区社協のホームページに掲載したもの。プロローグ、本文・エピローグの10記事。 |

||

| 2020年8月16日 「地区社協って何?」 | ||

| 自己紹介。私は,学校運営協議会の一委員:S.H。 学校は、奥野小地区社会福祉協議会(以降「地区社協」という)にお世話をいただいている。このたび,会長にお願いをして役割を頂いた。Webを通しての情報発信のお手伝いでホームページの「最新記事紹介」欄から発信。 実は,地区社協のこと詳しくは知らず恥ずかしい。今年4月、奥野に義務教育学校が誕生した。初年度から学校は“コミュニティ・スクール”の充実を目指し、一層の支援を地区社協にお願いすることになろう。でも、その社協の役割を知ることもなくでは心苦しい。そこで地区社協って何?と教えを乞うた。この際、分かってきたことは、今度は“おそらく知らないだろうお仲間(区民)”に伝えることにした。これから数回,シリーズにしてアップ。“地区社協,無知から既知へ”。 奥野小地区社協は平成22年度に牛久市内3番目に発足した。前市長池辺氏は,行政区では小さいが,市では大きすぎて住民からは遠すぎると考え“各小学校区単位に地区社協を組織する”ことにした。「市民参加のまちづくり」。そこで“行政区と行政区に共通する身近な課題”,例えば,子育て支援、介護、防災、住民交流等を取上げる。「市政協議会」を設け「地区社協」とともに解決にあたろうとはじめた。そして平成27年8月現在、8小学校区に揃った。 |

||

|

||

| 2020年8月17日 「無知から既知へ(1)」 | ||

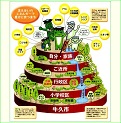

| 前回,地区社協は8つの小学校区にあるとしその位置づけ図を載せた。そこには、自分・家族、ご近所、行政区、小学校区、牛久市の中に地区社協があった。行政が抱える課題は多い。それらを単独の行政区で解決に取り組むのではなく、また、市で扱うには規模の大きい分、鈍感にもなるから複数の行政区に共通する課題は【自分・家族】に“より身近に”住民が自主的に協働して解決にあたる。そう期待する施策が「地区社協」。市は「市政協議会」を介して「地区社協」(地域民)と協働する。その先に見えるのは「市民参加のまちづくり」。 これらの情報は平成27(2015)年8月発行の情報誌「USHIKU」4号に特集。しかし現在同誌は打ち切り(市の広報は、広報「うしく」やSNSの充実に移行)。そこで手持ちを全文スキャンし掲載した。ここをクリックするとA4サイズ8ページPDFを表示する。 牛久市の人口は8万5千人。規模は適当。この少子高齢化社会を「成熟の時代」と積極的に捉え、これからは地域での支え合いが「住みよいまち」「住み続けたいまち」ではと問う。高齢者を若い人が支えるだけではなく、若い世代を高齢者世代が支える。双方の世代が互いを思いあって支えるという社会構造を地区社協を通して構築させたいという想いをそこにみる。 今一度、関係図(上図)を載せる。見つめつつ想像するなかで、自分が何をすることが自分たちの住みよいまちになるだろう? |

||

| 2020年8月18日 「無知から既知へ(2)」 | ||

| 市内13校を巡回訪問していると、高齢者の通学見守り隊をみる。校門にて待ち受けたり、街角に出迎えまた次の街角へとリレーする。先生方全員による校内研修の際には提案授業に参加する5校時、留守になるクラスのお守りをする地域の方々もいる。PTAか?自主的な活動で“Withコロナ”に対応し階段の手すりやトイレの水回りの除菌・清掃に当たってもらえる学校だってある。 地域の学校サポートは、昔の遊びや校庭の草取り、枝払い等、コミュニティスクールの出来る前からの活動だが、高齢者の活躍の場になっている。こうした社会活動に参加し“役に立っている”実感は、その方の豊かな人生の一コマでもあろう。 少子高齢化の時代を迎え、学校は子どもの数を減らし地域には高齢者が目立つようになった。時代は情報化社会から人工知能(AI)、通信ネットワークの高速化・充実によって人々の生活を変え、職業選択に大きな変化をもたらせようとする時代になってきた。わずか10年先の2030年には、現在ある職業の半数は自動化されるという予測のもと、文科省はその時代に社会人になる子ども達に「活きる力」として何を身につけさせるか?真剣な検討を加えてきた。 今年度:2020年4月、小学校から適用を始めた「学習指導要領」はそうした時代への対応だ。そしてもう数年も前から、学校は地域の方々の力を必要としてきたし、そうした学校と地域の関係性をコミュニティ・スクールと呼びはじめた。 |

||

|

||

| 2020年8月19日 「無知から既知へ(3)」 | ||

| 奥野小地区社協の規約を見た。(目的)第3条「本会は、誰もが幸せに暮らすことができるまちづくりを目指して、この地区の住民の主体的な参加と相互協力により、地域福祉の向上を図ることを目的とする」とあり、(事業)第4条には、「(1)住民同士の交流を深め、支え合い・助け合い活動への理解や参加を推進する」とある。(構成)第5条「(1)地区内の居住者」には明確に地区の居住者は構成員と。目的や事業を掲げていても、その推進者になり得る構成員に対しては目立った働きかけをしてこなかったと言えそうだ。なにしろ学校サポートの長い私でさえ知らなかった。行政区長はどなたも優れた指導者、そこに深い関心への働きかけはなかったに違いない。あれば地区社協活動への行政区からの参加者も違ってこよう。現状ではいつも一部の方々。区民全般への働きかけも必要だろう。 上図は地区社協活動の運営概念図。「学校運営協議会」があり、役員と区長と行政区の代表者:運営委員(小坂団地は10名、他は7名)が構成員。ここがいわば株主総会のようなもので、年一回の活動報告会には市長等来賓も参加する。これにも構成員たる区長全員が揃ったのを見たことはないと聞くが区長は超多忙。意欲の沸かない活動は避けよう。ところで行政区に「地区社協活動報告資料」(概要)が回覧されているのだろうか?うっかりスルーしたか。 運営体制として「役員会」→「執行役員会」があり、毎月会議し事業を運営。区民への募集案内は研修等。今後は、地区社協存在の意義、目的や事業内容、それらを区民に、働きかけ(広報)し直さざるを得まい。 |

||

|

||

| 2020年8月20日 「無知から既知へ(4)」 | ||

| 前回の図もあわせて参考にしてほしい。 奥野12行政区の令和元年度末(3/31)の人口は4,732名。牛久市84,852名の 5.6%。4,732に対して(いわば株主にあたる)運営委員会メンバーは112名。ところが、これは(定員)枠で、区長と民生委員(児童委員兼務)は行政区の運営委員に選出(規約第13条)とあるから、他は住民代表を枠まで選び出すことになる。実際は行政区の事情もあろうが約3割は欠員らしい(もっとも行政区人口と運営委員数とは不釣り合い)。 もともと、行政区の役員を積極的に望んでいる人は少なかろう。現在に役員はどなたも献身的な方々。普通、役員は余分で負担なことだと思っている。自分がそうだった。班長は入居順なのでそれなりに努めたが、学校のサポートに専念するあまりその他一切はお断りした。他人様のお世話は大変、非難でもされようものなら嫌気がさす(世の中には口だけの人も居る)。それだけに現在の運営委員さんはじめ役員さんには深く感謝する。行政区および地区社協の役員さん全員にも同じ気持ち。 社協行事(草取り等)には取材を兼ね参加するのだが顔ぶれはいつも同じ。まるで仲間内にさえ見える(実際和気あいあい)ことも。会長、副会長と役員は参加の常連ともみた。これでは長続きしにくい。もしくは熱は冷めやすい。 地区社協の役割は大きい。現状を打破するにはそのことを区民に啓蒙することからはじめることになろう。なぜ「地区社協」を必要とするのか?その背景を一人でも多くの区民に伝え理解して頂くこと、そしてその目的と進め方を共有し、将来を見据えて活動参加者の増を見込みたいもの。負担はみんなで分担するのが民主的な地区活動というもの。 運営委員会は半期ごとの年2回。以降、役員会、執行役員会と、実際の事業執行に当たるための会議を毎月1回設けている。ご苦労の多い職責なのだ。現会長に至ってはご夫婦やほんの数人の仲間を誘ってお世話することもある。それを時々見る。 下図は、奥野12行政区別の戸数と人口。区長さんの把握する数値と異なることがあるが、それは住民でも区民ではない方もいるから。 |

||

|

||

| 2020年8月21日 「無知から既知へ(5)」 | ||

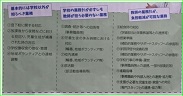

| 市内他地区社協の活動を耳にすることがある。事業の二枚看板は「高齢者福祉と子ども支援(学校支援)」。部会の一つか?「学校連携部会」というのも聞いた。 「地区社協設立」は行政として優れた政策。背景に継続する少子高齢化があり、地域内交流の薄弱化、地域によっては疎遠な関係の一般化さえある。年次行事は次々に消えた。高齢者は体力的に行動は鈍るがその経験は宝もの。自宅に引き籠りがちになるものの、“機会をつくり、お願いすれば、協力は厭わないのではないか?”。「時代だからね~いいじゃない?」と流されそうだが心底そう思っている人は少なかろう。自分たちの少年少女の頃、物はなかったものの自然の豊かさはあった。ただ物ほしさが勝る。子ども達に伝えよう。生活を見つめ、無くなると困るものは何だろう?と。徹底して一緒に考えよう。 普通、企業や団体等組織の勤務経験者は「組織とはどういうものか?」自然に身についている。ツーと言えばカーと分かるコミュニティでは必要ないのかも知れないが「地区社協」は組織。人々が寄せ集まって活動する。ここらであらためてその成り立ちから丁寧に説かねばなるまい。 設立した首長には優れた先見性。ただ執行者と”やる気が出るほどに話し合ったか?”となると、その方を知るだけに疑問で”強い指示”にすぎなかった可能性だってある。その分「地区社協」は形はできたが、魂は籠もっていない。ここは、やり直せば良いのだが他人の政策を成功に導くのは・・? ところで、先生の働き方改革は今日の話題。サポートし初めに気づいた。世の中は変化し人々は順応する。例えば、家庭の共働きは当たり前になる。すると子どもの孤立化は増えた。世の中(保護者)は、その変化を知らず知らず学校に押しつけている。子どもは「学校が楽しい」と言う。図は、先生の仕事(仕分け)。みんな(コミュニティ)で考え協力してみる。それを考えてみる価値は高い。 |

||

|

||

| 2020年8月22日 「無知から既知へ(6)」 | ||

| 秋の収穫祭、Waiワイまつり・奥野ふれあい祭りへの出店、学校の奉仕作業に社協事務所清掃、キャンパス支援のさつまいも栽培、史跡探訪、たまり場充実日帰り旅行、活発体操、お楽しみ後期高齢一人暮らし者を招く食事会、その他。やってはいるがその活動を居住者の多くが知っているのか?” 一部はしっている”では問題だ。主題の高齢者福祉について突っ込んで目立つ取り組みは実現に至らず。目立つのは娯楽。 数人の方から話を聞いた。それら人々に聞く問題点は、事業報告や新味の見えない新年度事業計画。過去にいくつかの提案もあったようだが活かされたことはないとあった。いくつかの行事を取材したがそこでは見えない基本的な問題があった。根本は事業運営の方法と言うことになる。" 行事の開催通知が急でありすぎる”との声も。ともかくオープンで計画的な運営を求められている。では思いつくまま当地区社協の問題点をいくつか。 ① 地区社協の設立意義が区民に浸透していない。浸透させる広報 ② 地区社協の組織と運営の可視化(オープンにする) ③ 行政区内の運営委員会メンバーの定員数や選出を合理的にする ④ 年間行事は、年初に予定をホームページにアップする(臨時も一月前に) ⑤ 臨時/緊急行事の実施ルールも決めておく ⑥ 役員の年齢層が高齢で固定的、世代交代の出来る仕組みの検討 ⑦ 規約に「学校支援」の文言を入れる(実際は実施している) ⑧ 名称を令和2年度年初に遡り変える 「奥野小」は存在せず(「おくの」に変った) 結局は組織(地区社協)の運営がまるで一部で進められているように見えること。地区社協設立時の趣旨にそって多くの住民参加型の事業の検討になっていないということ。これでは、数年の善意の活動も空回り。地区社協を世間並みの組織に改革すること急務だが、それが現状の体制で可能か? 企業なら人心一新。 |

||

|

||

| 2020年8月23日 「無知から既知へ(7)結び」 | ||

| 結論は見えてきた。企業であれば、上策と中策を社長に報告し決断を仰ぐ。 今回はそうはいかない。地元のことで、しかも上司は居ない。また現幹部をよく知るだけに直言は苦しい。そもそも自分にとって今回は最後の社会貢献としての行動だが、それはひたすら「おくの義務教育学校がこれまで以上にスムースな地域協力が得られますように」と願ってのこと。 これまでのインタービューと分析で、目的を達成するには上策しかないと分かっている。前号で「地区社協を世間並みの組織に改革すること急務と述べたが、それが現状の体制で可能か?」と疑問を投げかけた。個人の問題ではなく、その個人のもつ経験が“目的・目標に”照らすと不足しているということ。こんなことは、儘ある。貴方が協力すれば痛みを減らす形で可能では無いか?と問われよう。当然。だがそれでは時間はかかりすぎるし、なにより自分自身は引退すべき年齢、もうそんなに時間は割けない。「企業なら人心一新」とも書いたが、令和3年度にむけて体制の一新を準備しつつ、新年度計画の段階から関わってもらうが良い。 最近の企業では、グローバル時代を乗り切る企業にするために経営者に外国人を迎えるケースが増えた。今回も同様。大胆に協力を得て実施出来る態勢が望まれる。今の責任者が先を見据え、新たな人材を探し説得し全面支援を約束するほどの覚悟がなくては、期待される改革はおぼつかない。日産のゴーンさんにはガッカリさせられたが、彼に決めたときの日産自動車塙社長の決断は立派だった。日本人としては悔しいが正しい選択だった。選ぶことで高い評価を受けた。 今回の問題の指摘は、市内他地区の社協ではなく、当地区のしかも、先を見据えた場合の問題であり課題。スタートの「認識」が違うと言われればそれまでで。お節介は終了する。 |

||

| 2020年8月27日 「無知から既知へ(8)回転」 | ||

| 奥野小地区社協の会長と副会長のお二人に提言した。お二人にしたのは、学校に足場を置いている私、数年いや数十年来の交流があり互いに信頼感があるからに他ならない。会長に至ってはご夫妻とも。 提言内容は楽しいはずもないことだが、そこは目標に対する認識が一致しその解決策についてのことだからこそ聞いて頂いた。令和3年度、会長は任期満了で交代の時期。そこで、体制の一新から始めたい。そこから担って頂く。 地区社協としての目標は“高齢者福祉”。市役所の表現では「他人事を我が事」と捉え年寄り同士が支え合う。それには地区住民の多くが参加し協力し合う仕組みを作り上げること。これに、学校は義務教育学校になって地区の大多数が卒業した学校は存続した。少子高齢化にある今こそ、コミュニティに蓄積された力を活かす場面の到来と認識し学校に寄与することを加える。さてその事項、 ① 地区社協設立の意義を広く繰り返し広報しよう ② 推進体制を「奥野らしさ」の発揮できる方向に踏みだそう ③ 活動主力である運営委員会委員の適正な選出を見直そう ④ 多様な意見をくみとりメリハリと優先を付けて年間事業計画を立てよう ⑤ 日常活動はホームページと毎月の行政区回覧で簡潔に伝えよう |

||

|

| |

||

| |

奥野の郷 〒300-1286 茨城県牛久市

information

奥野の郷

〒300-1286

茨城県牛久市小坂町