| えほん集 | 「 奥野地区」とは | 参考資料 | Profile etc |

|

||||||||

| 参考資料のページ |

2003年撮影 |

|

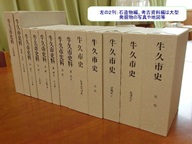

牛久市史 (左図はクリックすると拡大) 牛久市中央図書館2階に、左記の刊行物が揃ってiいて閲覧も借りることもできる、常駐する図書館司書には相談できる便利さ。 牛久市史は本編と資料からなる労作。2004年3月「牛久市史 原始・古代・中世」の刊行をもって終了したようだ。 これらに先立つまた並行して大学院院生によるレポートも数冊。またB4サイズの絵本は子ども向けと思われるが、地域の伝承の物語として面白い。 見学できる施設を伴うのは、小川芋銭(雲魚亭)、住井すえ(文学館))、牛久シャトー(創設者:神谷伝兵衛)等の刊行物もあり、販売もされている。 牛久の歴史を知るには、「奥野地区」にあるが、市内在住の坂弘毅氏のYouTubeがお薦め。その動画一覧は左記文字部分ををクリックすると新たなウインドウに表示。 |

||

牛久市史引用編集版 |

おくの義務教育学校の経緯 奥野地区は小学校、中学校ともに一校、かつ全国並の少子高齢化にあり、児童・生徒数は減少傾向にあった。校区は、牛久市を構成する地区として、江戸時代は全村関宿藩領地で独自の文化を持り、田、畑、果樹、牧場、森等残る自然環境豊かに残る。 教育委員会は、小学校・中学校は隣接する両校および奥野生涯学習センターを含め、一帯を”おくのキャンパス”と命名、校区をおなじくし小規模校にある両校を統合、特色を持たせ、市内から通学を希望する児童・生徒を受入れることにする(平成18:2016年)。 特色は文科省の「小規模校を活かす特色ある学校づくり」に応募、報告省を提出する一方、市議会議員にも説明し南校舎、北校舎と別れた隣接型義務教育学校からスタートするとともに旧牛久第二中学校(南校舎)敷地側に校舎一体化事業を計画。一体化型として令和7年度の再出発となる。 キャンパス計画に当っては、両校の校長はじめ先生方、地域を含め時間をかけた検討となった。一体化校舎近辺には、奥野生涯学習センターの施設(テニスコート、運動場、駐車場)の他、地域有志による”山ゆりの里”があり、毎年体験の場として活用(令和6年度はカブト虫の成長観察)。また引き続き鎌倉街道に沿って、リンゴ園があり、NPO法人管理の”古民家”も存在(馬、山羊、烏骨鶏の他、秘密基地:馬小屋)もあり、手入れされ敷地には竹林、谷津田、緩やかな谷もあり。ホタルも復活した。 おくの義務教育学校は令和2年度の誕生。奥野小学校と牛久第二中学校の統合だけに校区の同じ児童・生徒は幼い頃からの顔見知りであり、先生方は全員一人ひとりの情報を共有している。 左表は、旧奥野小学校の明治以来の由来。 |

|||

|

観音寺 久野 作番15観音寺の巻 只今準備中、暫くお待ちください |

|||

|

牛久大仏:久野行政区 | |||

|

奥野生涯学習センター:島田行政区 | |||